トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

世の中に問題解決の手順はいろいろとありますが、このページでは問題解決型QCストーリーを中心にして説明しています。 問題解決型QCストーリーは、流れがわかりやすいですし、大事なところがしっかりと入っています。

QCストーリーは、もともと日本の 小集団活動 の中で使い込まれて来た方法論です。

QCストーリーには「QC(品質管理)」とありますので、製造業の印象が付いて回る名前になっています。 しかし、問題解決として、かなり汎用的なものです。 製造業の会社の品質関係の話だけでなく、どの部門でも使えるような内容になっています。 また、製造業以外の会社でも役に立つような内容です。

問題解決型QCストーリーは、文献によって、少し言葉が違っていますが、大まかには以下の流れになっています。

問題解決 入門 に、概要の説明があります。

QCストーリーを使うメリットは、下記のようなものです。

QCストーリーをきちんと作ると、以下のようになります。

「現状把握の結果、問題点はこうでした。

要因解析の結果、原因はこうでした。

対策の立案と実施として、原因に対して、こうしました。

効果の確認をしたら、このくらい効果がありました。

一時的な効果にならないようにこうしました。」

膨大な量の調査があったとしても、ここまでシンプルな説明にまとめられると、内容の妥当性の確認がとてもやりやすくなります。 まず、QCストーリーの各段階の中で、考え方の網羅性や、論理の正しさを確認できます。 次に、各段階のつながり方について、論理の正しさを確認できます。

筆者は、全社的にQCストーリーを推進している会社で、その推進部門の経験があります。 このサイトのQCストーリーの話は、その時に経験したことが元になっています。

QCストーリーの説明を読むと、「簡単」や「当たり前」と思う人がほとんどではないかと思います。 しかし、その「簡単」や「当たり前」をしないことによる失敗は、珍しいことではないです。

また、説明は「簡単」や「当たり前」に見えても、実際にこの手順を進めようとすると、論理的なつながりを裏付けを取りながら作り上げる作業は、 それなりに大変です。 大変ですが、効果はとても大きいです。

問題解決の手順を使っていない場合は、とても起きやすい失敗で、使っている場合でも注意が必要なこととして、下記があります。

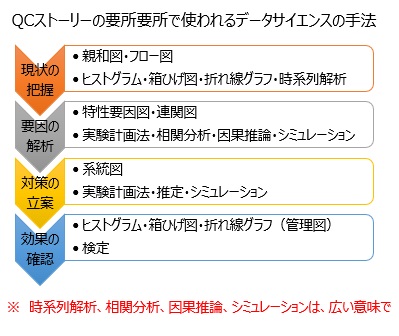

QCストーリーを進める中の要所要所で

データサイエンス

の手法は重要な役割を担います。

下図のような感じで使われます。

詳しくは、 問題解決と課題達成のためのデータサイエンス にまとめています。

課題達成型QCストーリーは、 課題達成の手順 にまとめました。

問題解決型QCストーリーを進めると、現状把握の段階で、やるべきことがわかり、次の要因解析の段階がいらないことがあります。

施策実行型QCストーリーは、要因解析の段階を省略するQCストーリーです。

FMEA

では、

リスクになる事象を列挙 → 点数付け → 対策 → 再評価

という流れです。

FMEAは、評価用のシートを使って、それを埋めながら順番に進めることでリスク対策をしようとします。

「リスク」というのは、問題としても、課題としても、扱いにくいものです。 QCストーリーには、問題用と課題用がありますが、リスク用として、「未然防止型QCストーリー」というものも提案されています。

リスク低減の活動は、起こったら困ることが起こらないことが成果なので、活動の成果が目に見える形にならず、評価しにくいです。 未然防止型の場合は、原因に対して、しっかりと対策ができていることを評価の対象とします。

シックスシグマのDMAICもQCストーリーに近いですが、 シックスシグマ のページに参考文献を書いています。

「品質管理」 久米均 著 岩波書店 2005

品質の改善を目的としてQCストーリーを使う時の、考え方やチェックポイントが丁寧にまとまっています。

現状把握は、「問題を起こす原因には触れず問題をありのままに見る」段階とし、

「問題を解決する手がかりは多くの場合問題自身の中にある」をその理由として説明しています。

要因解析とは、仮説を立てる段階と、検証する段階の2ステップで説明しています。

「事例に学ぶQCストーリーの“本当”の使い方」 猪原正守 著 日科技連出版社 2018

著者は、QCストーリーの最初の段階の「テーマの選定」は、発表の項目であって、「本当」は、「問題や課題の認識」と「取り上げる問題の選定」としています。

ただし、著者が挙げたこれらの2つのステップの内容を確認したところ、従来の「テーマの選定」で行われていたことと内容は変わらないように見受けられました。

また、問題解決と課題達成には、「要因解析」と呼ぶか「攻めどころの明確化」と呼ぶかの違いはあるものの、実質的な違いはないと、著者は考えていて、

これも「本当」のひとつのようです。

現状把握として、「三現主義を徹底」、「データのばらつきに着目」、「時系列的な変化に着目」、「問題発生の瞬間を見る」、「データを層別」、

「プロセスを細分化」、「MECEの考え方を適用」を挙げています。

「問題解決 あらゆる課題を突破するビジネスパーソン必須の仕事術」 高田貴久・岩澤智之 著 英治出版 2014

問題の特定、原因の追究、課題の設定、対策の立案、対策の実行、結果の評価と定着化、の順になっています。

この順番は、著者が業務の中で見つけて来たものとのことですが、

問題解決型QCストーリーと、ほぼ同じものになっています。

途中に「課題の設定」があり、対策を考える前に、あるべき姿を検討する段階が入っているのが、QCストーリーとの違いになっています。

◎〇△×を使ったざっくりとした定量評価はあるのですが、分析手法は、

連関図

などの、定性分析だけになっています。

世の中の問題解決の本では、解決策を出すまでの話がほぼすべてで、

実際に解決策を実行する時に何を考えれば良いのを書いてあるものは少ないのですが、この本には書いてあります。

すばやく柔軟に実行、既存の取り組みを活用、状況を共有、小さな問題解決を繰り返す、があります。

順路

次は

QCストーリーの組み立て方

次は

QCストーリーの組み立て方