トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

仕事の進め方には、「マルチタスク(同時並行)」という進め方もありますが、

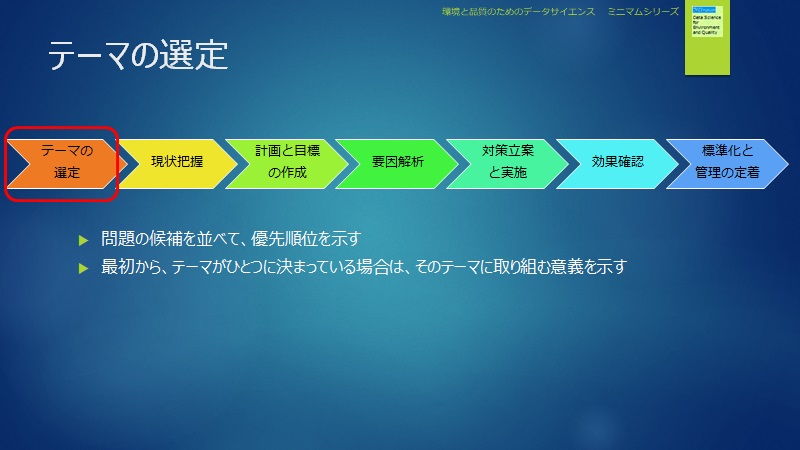

問題解決の手順

では、「優先度を決めて、順番にやる」という考え方で作られています。

活動の背景によって、「会社としての優先順」が良いこともありますし、「メンバがやりたいことの順(多数決)」で決めることもあります。

「テーマの選定」という作業を文字通り実施するのは、 小集団活動 や、実務も兼ねた社内教育の中、あるいは「この手法を実務の中で試したい」といった場合です。

しかし、現実には、選べる状況ではなく、「上司からの指示」、「お客さんに報告しなければならない」、 といった理由で「やるしかない」ということの方が多いと思います。 こうした場合は、「やるしかない」と”会社が”考える理由や、テーマの価値や背景を考える段階にすると良いです。 視野が広がり、対策を考える時に役立つこともあります。

順路

次は

現状把握と要因解析の区別

次は

現状把握と要因解析の区別