トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて | ENGLISH

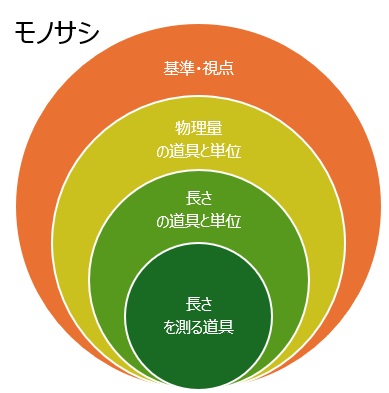

モノサシは、長さを 測定 するための道具です。

少し意味を広げて、長さの道具だけでなく、「cm」のような長さの単位についても、「モノサシ」と呼ぶことがあります。

さらに広げて、面積、体積、重さ、濃度、といった量を測る道具や単位は、広い意味でのモノサシです。

さらに広げると、世の中には、「自分のモノサシを持とう」といった言い方があります。

この場合は、必ずしも物理的な量を測る道具や単位ではなく、「基準」や「視点」といった意味です。

物理量のモノサシは、例えば、メートルや秒です。 こうしたモノサシの特徴として、究極の精確さが求められている点があります。

一方、日常生活では、「100歩くらいの距離」、「東京ドーム30個分」、「コップ10杯分」のような表し方でも、情報として十分なこともあります。

精確ではないモノサシは、すぐに量がわかるので、だいたいの大きさがわかれば良い場合は、精確なモノサシよりも実用的です。 精確なモノサシでは、測ることが難しいものでも、測ることができます。

秦の始皇帝が、中華統一を成し遂げてから、単位の統一も進めた、という話がありますが、全世界で同じモノサシを持つことは、流通やコミュニケーションなどで非常に重要です。

物理量のモノサシは、広い範囲で共有できることが必要です。

一方、「○○さんと同じくらいの身長」のような表し方をした場合、○○さんを知っている人同士なら、情報として十分なこともあります。

「用途によっては、精確でなくても良い」、「相手と共通認識を持っているものは、モノサシになる」という、物理量のモノサシの特徴は、オリジナルのモノサシを作る時の参考になります。

例えば、実際のモノサシでは、「30cmのモノサシで、だいたい5本分の長さだから、約150cm (=30×5)」という使い方と、「モノサシの目盛の値を読んだら、25.5cmだった」という使い方ができますが、共通して知っている事をモノサシと使う場合も、2種類が考えられます。

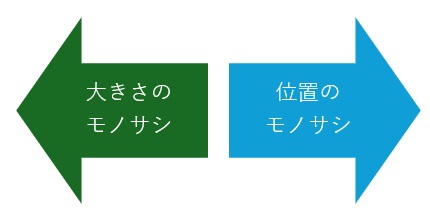

「100歩くらいの距離」、「東京ドーム30個分」、「コップ10杯分」といった測り方をしている時は、大きさのモノサシを使っています。 広さや、水の量には、「平方メートル」や「リットル」という単位がありますが、こうした単位を使うよりも、量をイメージしやすいことがあります。

大きさのモノサシは、基準になる物があり、測りたい物がある状況の時に使えます。

アンケートでは、 相反するものや、両極端にあるものを2つ提示し、二択にして、「どちらかと言えば、どちらに近いですか?」や、三択以上にして、どちらにどのくらい近いのかを聞くことがあります。 例えば、「暗いを1、明るいを5としたら、あなたはいくつですか?」という聞き方です。

変わったものだと、例えば、「海・山」、「ごはん・パン」のようなものもあります。

位置のモノサシは、感覚的なものを数字に表したい時に使えます。

大きさのモノサシを使う時は、それぞれのモノサシが測っているものは1次元(長さ、体積など)です。 また、「暗い・明るい」という位置のモノサシを使って測っているものは、1次元(明るさ)です。

位置のモノサシの説明では、「相反するものや、両極端にあるものを2つ提示」と書いていますが、相反するものや、両極端ではないモノサシも考えられます。 例えば、「明るい・多い」のようにします。

このようにして測るものは、1次元ではないです。

「相手と共通認識を持っているものは、モノサシになる」と書きましたが、共通認識を持たない相手とも、協力関係になれるモノサシがあるとすれば、 こういったモノサシかもしれません。 「多様性 のモノサシ」と言えそうです。

以下は、「モノサシ」をキーワードにして見つけた本です。

「<はかる>科学」 阪上孝・後藤武 編著 中央公論新社 2007

第12章が、「メタファーで世界を推しはかる −認知意味論の立場から− 柳谷啓子 著」です。

大きく分けると、メタファーで

アナロジー

から抽象的なことを認知していく話題と、様々なモノサシで世の中を認知する話題があるようですが、両者の中間にあるような話題もあります。

・「上・下」は、本来、空間を表現するためのものだが、心理状態を表現することにも使われる。

・「本」や「個」などの助数詞は、多義的

・「エベレスト」や「東京タワー」をモノサシにした方が、素人には長さが伝わりやすいこともある。これが素人のモノサシ。

これを応用すると、「ゴージャスさ」や「気まずさ」をモノサシで測ることができる。

・「メートル」の起源をたどると、実際にあるものの長さを使っているので、素人のモノサシと変わらないもの。これが整備されて、国際的な単位になっている。

つまり、メタファーによって測ることは、認知プロセスが似ているだけでなく、メートルのようなもので測ることとつながっている。

「表現のモノサシ 書く、読む、話す時に使う」 アムワード 編 ピエ・ブックス 2004

新聞や書籍で過去に使われたモノサシを収集しています。掲載しているものは、500種類を超えているそうです。

大きさや重さを身近なもので例えたモノサシが多いですが、耐震性や抗酸化効果のように、既存の単位では表現ができない、あるいは、表現が難しいものもあります。

「暮らしのなかのSDGs 今と未来をつなげるものさし」 アノニマ・スタジオ 編 KTC中央出版 2020

この本では、それぞれの人の普段の考えの中にある、基準や視点を「ものさし」としています。

SDGsは、そうした「ものさし」を変えたり、広げたりする時の参考として示しています。

「哲学のモノサシ 考えるってどんなこと?」 西研 著 河出書房新社 2023

全体的には、哲学の入門書になっています。

「感受性」に「モノサシ」というフリガナを当てています。

すき、きらい、ほんとう、うそ、よい、わるい、きれい、きたない、といったことは、その人のモノサシなので、それを自分で点検・修理するものとして、哲学を紹介しています。

「はじめまして、経済学 おカネの物差しを持った哲学」 宿輪純一 著 ウェッジ 2024

経済学の入門書です。

経済学は、お金をモノサシとして人々の幸せを考える学問と考えています。

「あふれる情報からアイデアを生み出す「ものさし」のつくり方」 吉川昌孝 著 日本実業出版社 2012

過剰なほどある情報を、新しい活動につなげていく方法を説明しています。

情報の取捨選択で使うのが、この本で「モノサシ」と呼ばれているもので、「メガトレンド(大きな流れ。例えば、人口動態)」と、「歴史」が挙げられています。

「メガトレンドに対して、この情報はどういうものなのか?」、「この情報の背後にある歴史は、どういうものなのか?」というようにして、情報を見ると、

その情報から新しい兆しを見つけられるようになるようです。

「この数字で世界経済のことが10倍わかる 経済のモノサシと社会のモノサシ」 安藤光展 著 技術評論社

「GDPが世界第3位」など、世界経済を表す様々な数字を紹介しています。

それらの数字の意味することを考察してから、同じ現象を別のモノサシで考察しています。

「コストに「時間」のモノサシなし!だから製造業は儲からない 資源効率を最大化する「面積原価管理」」 小山太一 著 日刊工業新聞社 2014

今までの経営は、「どのくらい利益があるのか?」と考える時に、「いつ」という観点が抜けていることが問題。

この本が提案している「面積原価」というのは、原価に工程内の滞留時間をかけ合わせたもの。

「会社のものさし 実学「読む」経営指標入門」 本合暁詩 著 東洋経済新報社 2011

様々な経営指標について、それらが用いられるようになった背景も含めて、解説しています。

順路

次は

フェルミ推定

次は

フェルミ推定