トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて |

ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて |

ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて |

ENGLISH

トップページ |

ひとつ上のページ |

目次ページ |

このサイトについて |

ENGLISH

P値の問題点への対策として、 信頼区間 が挙げられることがあります。

信頼区間を見ると、P値だけからはわからないことが分析できるようになります。

「サンプル数が大きいと、P値は小さくなりやすい」というP値の特徴は、 信頼区間では、「サンプル数が大きいと、信頼区間が狭くなりやすい」という特徴になっているので、P値の問題点として言われていることへの対策にはならないです。

このページは、その理由を説明します。

以下は、 平均値の検定 を例にしていますが、他の検定でも同様です。

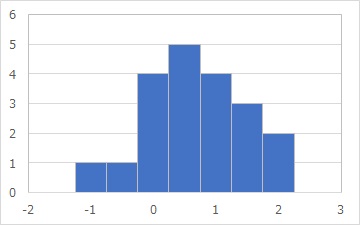

まず、ここでは、上のようなデータがあったとします。

左がヒストグラム、右はデータを元にして、正規分布で近似した曲線です。

そして、「帰無仮説を0とした時に、データの平均値は0と言えるか?」を検定したいとします。

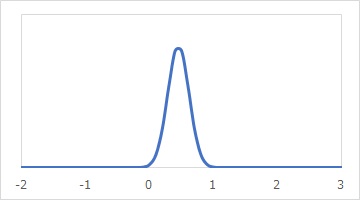

次の手順で、平均値の分布を調べます。

標準偏差ではなく、標準誤差がばらつきの大きさになるので、元のデータよりも範囲が狭まります。

このデータは、サンプル数が10個なので、標準偏差を10の平方根で割った値が、標準誤差です。

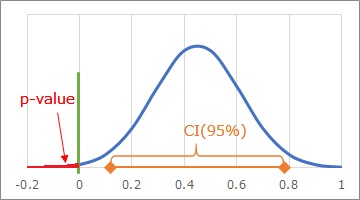

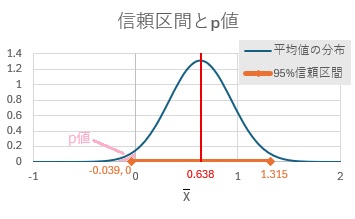

上の統計量の分布のグラフの横軸を広げて、見やすくしてから、95%信頼区間を書き込むと、以下になります。

95%信頼区間の外側は、上側と下側がありますが、それぞれ2.5%(= 5% / 2)ずつあります。

この場合は、信頼区間が0を含んでいるので、「平均値は0.638だが、真の平均値が0という可能性が否定できない」という結果になります。

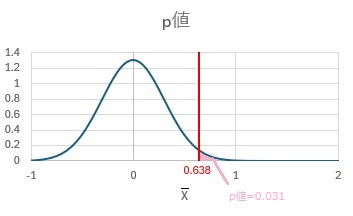

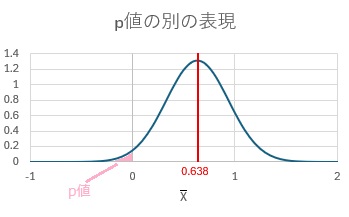

下のグラフは、中心が0です。分布の標準偏差は、平均値の分布と同じです。

p値は、ピンクの部分の面積です。分布全体を1とすると、ピンクの部分の面積は、0.031です。これがp値です。

p値の計算では、「真の平均値を0と仮定した場合に、0.638の位置は?」という見方をするので、0を中心とした分布で計算します。

ところで、以下のようにして、0.638を中心とした分布についての、0以下の面積も同じです。

上記のグラフをまとめると、以下のようになります。

p値は、ピンクの部分の面積で、0.031です。両側検定では、0.062(= 0.031*2)です。 一方、信頼区間の下側よりも外側の面積は、0.025(2.5%)です。

確率の単位で見るか、変数の単位で見るかの違いはありますが、どちらのアプローチでも、結果は変わりません。

信頼区間は、仮説がいくつなのかは関係なく、統計量の分布だけから求まります。 統計量の分布は、データだけから求まります。

P値は、統計量の分布だけでなく、仮説の数字もあると求まります。

信頼区間には、データだけから求まることを把握する指標としての使い方があります。

次は

P値の信頼区間

次は

P値の信頼区間